COP30 si chiude come specchio dei tempi che corrono. Sopravvive a malapena la cooperazione multilaterale sul clima, nonostante le tensioni geopolitiche. Ma si ampliano le divisioni tra i paesi che non vogliono cedere sulla fine a lungo termine delle fossili (i paesi del Golfo, la Russia e gli USA, qui assenti), coloro che hanno l’ambizione di accelerare sull’Accordo di Parigi, e quelli che sono disposti a firmare qualsiasi cosa pur di preservare la COP e attendere una congiuntura politica globale migliore. La peggior COP dai tempi di Madrid, e forse persino di Copenaghen.

La Mutirão Decision, il testo politico finale della COP30, scialbo e piatto, non cita esplicitamente i combustibili fossili e non accoglie l’appello del presidente Lula e di oltre ottanta paesi per una roadmap su fossili e deforestazione. Si limita a ribadire la traiettoria tracciata a Dubai su questo tema, quella del transitioning away, la transizione da carbone, petrolio e gas, da fare in qualche modo, entro il 2050. Per sostenere questa transizione la COP rimanda a una nuova serie di processi per accelerare la transizione energetica, come il Global Implementation Accelerator e la Belém Mission to 1.5, che si spera possano diventare strumenti concreti per permettere ai paesi di collaborare, ciascuno con i propri percorsi, per avanzare nella definizione del “come” uscire dai combustibili fossili.

Qualcuno prova a reagire, soprattutto i paesi dell’America Latina: invece che attendere la prossima COP la Colombia si è offerta di tenere, in collaborazione con i Paesi Bassi, la prima conferenza internazionale Just Transition Away from Fossil Fuels (dal 28 al 29 aprile 2026 a Santa Marta, sulla costa settentrionale della Colombia), con l’obiettivo di creare strategie condivise tra gli oltre ottanta firmatari della roadmap per l’abbandono dei combustibili fossili. Ma sono tutte iniziative da creare: una roadmap sulle fossili, approvata a COP30, avrebbe potuto definire un piano per tutti i 196 paesi con date e obiettivi, un vero segnale per i mercati finanziari e le industrie dell’oil&gas.

A dieci anni dall’Accordo di Parigi

È un triste decimo compleanno per l’Accordo di Parigi. Invece di celebrazioni è una corsa a salvare il salvabile, lasciando perplessi negoziatori, società civile e giornalisti e scatenando accese proteste nella plenaria finale. "Il risultato appena sufficiente ottenuto nelle ultime ore della COP30 mantiene in vita l'Accordo di Parigi, ma mette in luce il fallimento clamoroso dei paesi sviluppati nel rispettare gli impegni assunti nell'ambito di tale accordo", ha commentato via e-mail Rachel Cleetus, dell'Unione degli scienziati preoccupati. Una colpa che non ricade questa volta solo su USA ed Europa: a bloccare il processo sono stati gli irremovibili paesi del Golfo, la Russia, e persino la Cina, che non ha saputo prendersi una leadership globale sulla transizione in Brasile.

L’Italia ha giocato in difesa, evitando persino di seguire Regni Unito e Germania nel blocco degli ottanta paesi a favore di una roadmap strutturata per l’uscita dalle fossili, limitandosi a ribadire le risorse messe in capo (in aumento rispetto agli anni passati) che sosterranno in larga parte il Piano Mattei. Più vicini all’Arabia Saudita e all’Ungheria che a Regno Unito e Colombia.

La presidenza brasiliana, guidata da André Correa Do Lago, ci ha provato in tutti i modi a ottenere un risultato importante, ma ha dovuto capitolare sulle fossili e sulle foreste, nonostante il lancio del Tropical Forest Forever Facility. Ha cercato un risultato troppo ambizioso, in una location che ha reso tutto più difficile, senza lavorare per tempo con quelli che sarebbero stati i naturali nemici di questo percorso: gli stati arabi.

Il mondo della società civile si è schierato in maniera quasi unanime per mettere sotto osservazione il processo negoziale, che sempre più richiede una vera riforma, partendo già da COP31. Come spiega Andreas Sieber, direttore associato delle politiche e delle campagne di 350.org: “Belém non ha vacillato. Il presidente Lula e la ministra Marina Silva hanno dimostrato leadership nell'affrontare la questione dei combustibili fossili. Ma la squadra negoziale della presidenza si è trincerata dietro porte chiuse, soffocando lo spirito multilaterale necessario per ambizioni più elevate, mentre i paesi ricchi si sono rifiutati di mettere sul tavolo finanziamenti reali. Eppure, lo slancio era inequivocabile: più di ottanta paesi hanno chiesto una tabella di marcia per la transizione dai combustibili fossili e l’approvazione del Meccanismo di Just Transition ha dimostrato che il multilateralismo può ancora funzionare”.

Finanza e adattamento

Sul fronte finanziario, la COP30 invia un messaggio più incoraggiante sull’importanza di investire in resilienza e decide di triplicare la quota dei finanziamenti per l’adattamento entro il 2035, forse la notizia tecnica più importante di questa COP. Emergono impegni per rendere la finanza climatica più prevedibile, accessibile e commisurata ai bisogni dei paesi vulnerabili, elementi essenziali per un sistema finanziario più equo e allineato alle sfide climatiche.

“Non si tratta di triplicare le risorse entro il 2030 come chiesto dai paesi in via di sviluppo, ma è un importante riconoscimento che i finanziamenti per l'adattamento devono continuare a crescere con l'aumentare degli impatti climatici”, dice Eleonora Cogo, responsabile del cluster finanza di ECCO, il think tank italiano per il clima. “Il riferimento a 1/CMA.6 colloca questo nuovo obiettivo nel quadro dell'NCQG, il che significa che i paesi sviluppati assumono un ruolo guida e gli altri paesi sono incoraggiati a contribuire volontariamente.”

Per l’ammontare però bisognerà attendere il 2027, quando avremo i dati sui livelli di finanziamento del 2025. Meno soddisfazione invece per gli attesi indicatori sull’adattamento, fondamentali per l’implementazione dei NAPs, i Piani nazionali per l’adattamento. I 60 indicatori adottati avrebbero dovuto essere per molti esperti maggiormente dettagliati per garantire che i progressi globali siano misurabili.

L'elenco adottato comprende indicatori per monitorare i mezzi di attuazione (finanziamenti, trasferimento di tecnologie e sviluppo di capacità), un indicatore sulle politiche di adattamento sensibili alla dimensione di genere e suggerimenti per la disaggregazione (ad esempio per genere, età, aree geografiche ed ecosistemi). Tuttavia, le modifiche dell'ultimo minuto apportate all'elenco degli indicatori, accuratamente elaborato da un gruppo di esperti negli ultimi due anni, ne hanno compromesso la credibilità e ne renderanno più difficile l'attuazione.

Commercio, salvo l’attacco al CBAM

Se ne è parlato poco, ma una delle discussioni più importanti di COP è stata quella sul commercio. Il punto critico era costituito dalle cosiddette misure commerciali unilaterali, che includono gli adeguamenti fiscali alle frontiere per le emissioni di carbonio e le normative sulle importazioni legate alla deforestazione. Sotto attacco l’europeo CBAM, che i negoziatori europei hanno saputo far rimuovere da ogni decisione (per il memento) difendendo un meccanismo importante per l’industria green occidentale. Insoddisfatti i paesi che vedono il CBAM come uno svantaggio per le economie in via di sviluppo. Alla fine per lavorare su questo tema si è deciso di tenere tre dialoghi presso gli organi sussidiari sul rafforzamento della cooperazione internazionale in questo settore: il risultato di tali scambi sarà ulteriormente riportato in occasione di un evento di alto livello nel 2028, in collaborazione con il WTO.

Verso COP31

Il prossimo negoziato sul clima si terrà a novembre 2026 in Turchia, con co-presidenza australiana in rappresentanza dei paesi insulari del Pacifico (con una pre-COP da tenersi in una nazione del Pacifico). Si torna a un negoziato di transizione, senza le eccessive aspettative generate dalla presidenza brasiliana e dai media (la scelta di farlo nell’area amazzonica ha mobilitato il più alto numero di giornalisti di sempre), organizzato in un luogo prevedibile e facilmente raggiungibile.

Se COP30 ha rivissuto il caos negoziale e il disastroso fallimento del summit di Copenaghen del 2009, COP31 ha le carte per iniziare a mettere le fondamenta per un rinnovo del processo, esattamente come accadde nel 2010 a Cancun, alla COP16, dove vennero messe le basi per l’Accordo di Parigi.

Serve prepararsi per arrivare pronti al 2030 con una revisione di alcune regole e un’idea chiara di come deve essere tutelata e organizzata l’implementazione dell’Accordo di Parigi, lavorando con il Segretariato ONU per creare un vero Consiglio di sicurezza per l’ambiente e il clima, dove in maniera continua gli stati possano confrontarsi nell’implementazione. Non è detto che tra un anno la situazione sia migliorata e il multilateralismo torni in una fase ascendente. L’azione per decarbonizzare l’economia invece continuerà lontano dalle sale della COP, lungo una curva ascendente che non sembra arrestarsi, come dimostrato dalle infinite iniziative che si sono tenute a Belem nelle due settimane passate. Il rischio climatico e naturale ha un costo troppo elevato in vite umane e di economia, per fermare questo processo.

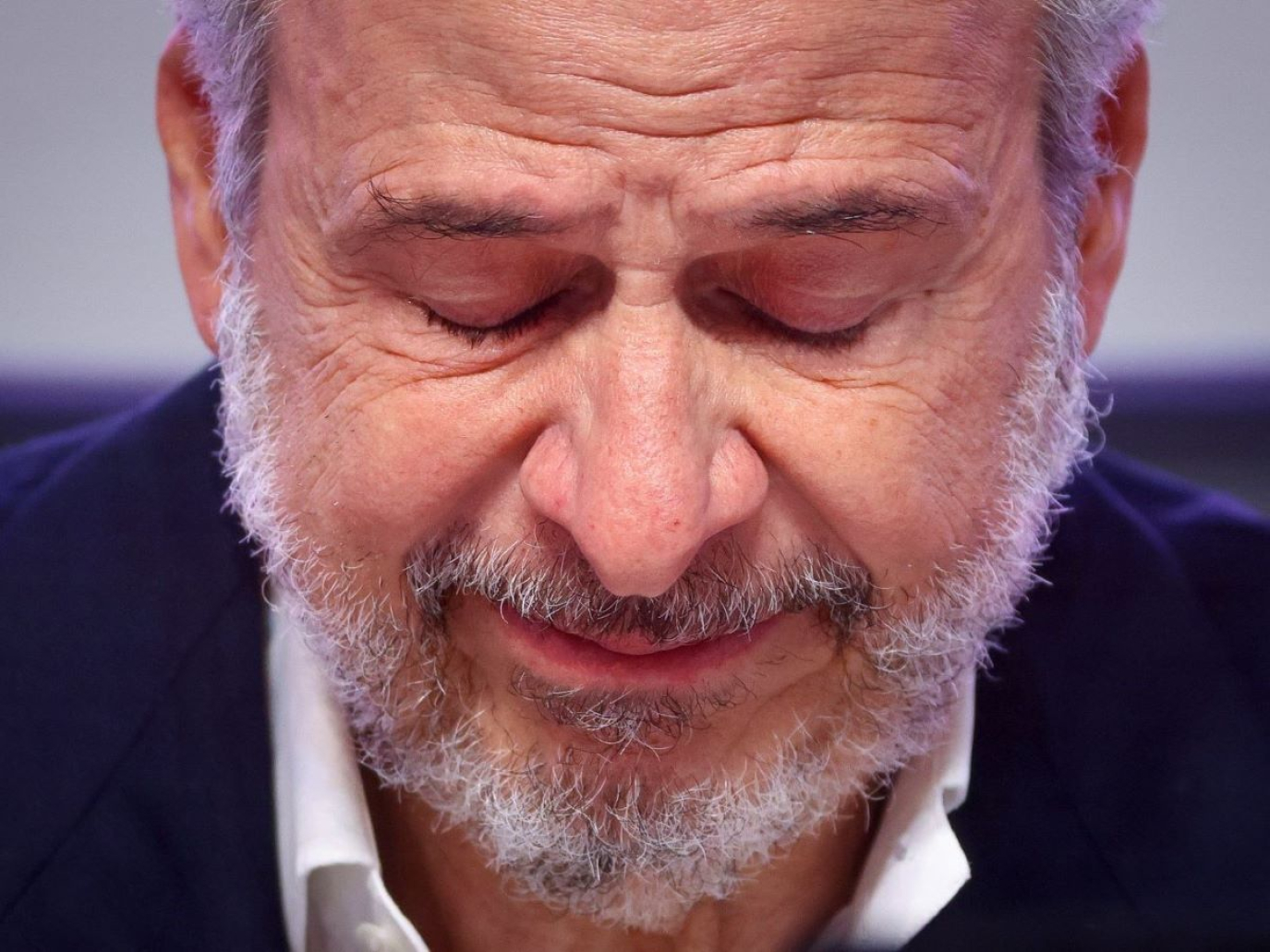

In copertina: foto di Ueslei Marcelino/COP30